锤子 - 2013/2/20 18:00:00

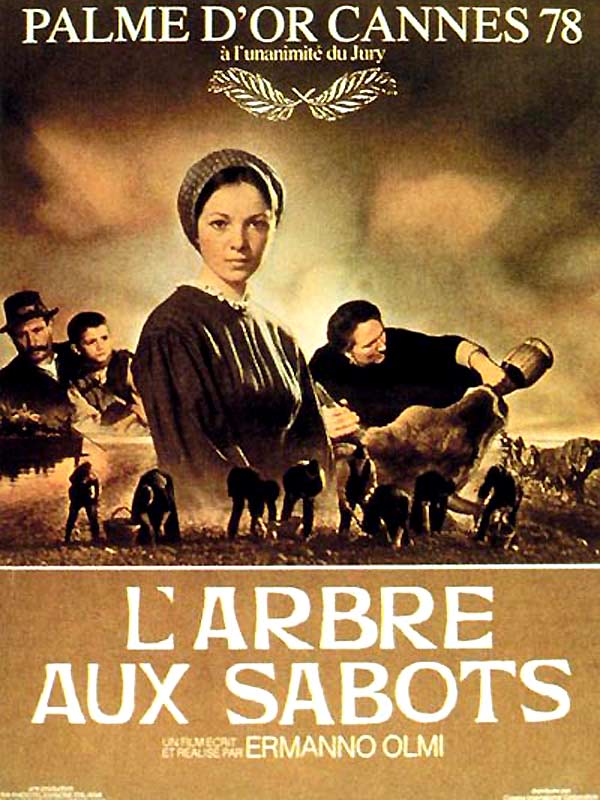

伟大的史诗电影——《木屐树》

作者:刑天起舞

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8a782ec90101fu8n.html

过年看电视,学会了一个词叫“正能量”。“正能量”越来越强,社会越来越和谐。去年过年时发的“‘小棉袄’过年”,今年过年时被删了。可见,这社会的“正能量”真的是越来越强,社会越来越和谐了——连“小棉袄”这样含蓄、温和的东西都不能被容忍了。

我这人一直都聪明:一般不说政治,尽量不说中国的事儿。

过年,看了一部真正的好电影——意大利1978年拍摄的《木屐树》。

中国经典的文革文艺,恰巧一直持续到1978年。在长篇小说上,78年还在出版纯文革小说;在电影上,77、78年的电影,有一些是按老剧本拍摄的,只是把路线斗争的双方名字调换一下——老干部派成了“好人”,造反派成了“坏人”。电影《蓝色的海湾》《南疆春早》,都是这种作品。

西方世界的文革文艺,开始和结束得都比中国晚一些——一直持续到八十年代初。这是很容易理解的。在那个伟大的时代,即使是美国,也拍摄出了一大批像《计程车司机》那样的优秀电影;而在其它时代,这是完全不可能的。文革中的西方文艺,真正地进入了一个几乎“无法无天”的时代——直接灭杀黑社会的司机,成了美国英雄;那永远至高无上的资产阶级“神圣法律”,总算有机会至少在电影里歇一歇了。

“是谁创造了人类世界?是我们劳动群众”。真正的历史,只能是劳动人民的生活、劳动、斗争史。表现劳动人民生活、劳动、斗争的文艺,就是史诗文艺。

“霹雳一声震乾坤,打倒土豪和劣绅。往日穷人矮三分,今日翻身做主人”,是大型舞蹈史诗《东方红》里最经典的唱词。讲得是中国劳动人民夺取政权、保卫政权的革命。这也是整个作品的中心意思。

巩固政权的史诗性文艺作品,有《虹南作战史》《金光大道》等等作品可以列举;而表现革命前劳动人民生活状态的经典文艺作品,在中国其实是很单薄的。意大利的《木屐树》,恰恰在一定程度上填补了这个空白。

“净瞎扯。这都挨得上吗”?

挨得上。

《木屐树》讲得是十九世纪末,意大利米兰地区一个村庄的故事——这个村庄,坐马车半小时到镇上。再坐船一个半小时,就到米兰城。

故事的主要人物,是给地主种地的四户佃农。时间跨度,是一个冬天。

电影开始,就给出了这样的字幕:“土地、房屋、主要劳动工具,都属于农场主(地主);他们(佃农),可以从丰收的农作物里获得一部分作为劳动报酬”。

十九世纪末,到二十世纪初,这段时间内全世界贫下中农的生存状况基本上都是完全一样的。所以,任何一个中国老农民,看这部意大利电影都一定会感到非常亲切——一样的牛马鸡鸭、一样的弯钩犁、一样的木轮车、一样的金黄玉米... ...

意大利农民的特点,就是比较喜欢唱歌——难怪那里会出“美声”出“高音儿”,他们说话、诵经、唱歌的声音都差不多。

参加这部电影演出的,都是米兰真正的农民。他们的表演,令全世界观众叹为观止——职业演员,永远都不可能达到这样的境界。

在寒冷的冬天,他们穿的都是木鞋。所谓木鞋,其实就是木底拖鞋——春夏秋冬都是这一双鞋。

缺少食物,缺少取暖的燃料。洗澡是奢侈,吃的总是杂粮瓜菜熬成的糊糊。

欧洲人喜欢盖大房子,房子都是两三层的。这主要是因为十九世纪以前的欧洲,相对于亚洲来说:人口稀少,人均木材资源丰富得多。

在欧美人的住房里,木材的使用比重非常大。甚至有很多房子是全木料的。而这在中国,则根本是不可想象的——这主要是因为中国的木料,没有那么丰富。盖房子大量使用木料,自然是非常省时、省力、省工。多木质房子的致命缺陷,就是怕火——所以:欧洲历史上,死于火的人口,千百倍于中国人——这反过来又成为欧洲人口稀少的重要原因。

这四户佃农,就住在一栋两层的大房子里。这房子,当然是地主的。

第一户佃农的户主叫“巴蒂”。巴蒂是一个40岁左右的壮汉。他有一个怀孕的妻子,一个七八岁的儿子,一个四五岁的儿子。

第二户佃农,户主是一位新寡的寡妇。她家里有一个六十多岁,能参加多种劳动的公公;一个十五岁,刚刚到磨坊打工的大儿子;一个已经能帮忙做一些事情的,十岁左右的二儿子;大女儿十一岁半,是妈妈的主要帮手——妈妈主要以帮人洗衣服为生,大女儿给妈妈来回推运衣服。此外的大多数时间,大女儿总是抱着自己那还是婴儿的小弟弟;二丫有七八岁,已经是大姐的小帮手;爷爷大多数时候,都是抱着或者领着五六岁的三丫。

第三户佃农,主要的人物是这家的大姑娘。二十岁左右,正是“女大当嫁”年龄的大姑娘真是太好了。她长得不高不矮不胖不瘦,一张饱满的瓜子脸呈现劳动人民特有的健康颜色,五官端庄、线条流畅。这姑娘家里只有父母和她三口人。姑娘十分沉稳,很少说话;劳动是绝对的好手,她几乎没有闲着的时候——白天在镇上的简陋缫丝厂里干活,晚上回来参加各种农事劳动。

第四户佃农,是一个乱糟糟的大家庭。用主妇的话说:户主和十五岁的胖儿子“经常像猫狗一样打起来”。这一家究竟有几口人不清楚,但绝对是不少。妈妈说胖儿子:“十五岁了还天天尿床,这怎么行呢”?胖儿子:“我这是病,知道不”。妈妈:“送你去当兵,人家就把你这病管好了”。

首先进入故事的,是巴蒂一家。秋收结束,教堂里的神父让巴蒂送大儿子上学。巴蒂当然顾虑重重:上学需要一笔费用不说,儿子也不能帮家里干活了——第三个孩子就要出生了。而且,“我这样的穷光蛋送孩子上学,别人会怎么说”?穷人家的孩子,确实很少上学。他的儿子上学,每天来回要走12里路。两口子相信神父,还是让儿子上学了。妈妈为儿子缝了一个大口袋(书包)。儿子就每天挎着这大口袋,穿着小木鞋儿,撅哒撅哒地去上学。

大姑娘下班从镇上往回走,后边跟了一个小伙子。姑娘警觉地在前边走,小伙子在三五米后一直跟着。跟到家门口,小伙子终于忍不住了:“我可以跟你说一个晚安不”?

“就为了跟我说一个晚安”?

“你不想回我句话吗”?

“好吧,我也祝你晚安”!姑娘脸上流露出若有若无的微笑。看得出,姑娘对这位邻村的小伙子没有什么不满。

这一幕,被爸爸看到了。爸爸对妈妈说:“求婚者来了”。

吃罢晚饭,大家聚集在谷仓里讲故事。“求婚者”和两个伙伴也进来坐在后面听。大姑娘看了一眼,依旧安静地坐在那里织毛衣。她爸爸则悄悄地告诉她妈妈,哪一个是“求婚者”。

巴蒂讲了一个精彩的鬼故事,最后“嗷”的一声,把一个蹲着的半大孩子吓得一屁股坐在地上——地上,正好有一盘儿鸡屎。所有的大人小孩都乐得前仰后合。

中午,大丫和二丫推着独轮车给妈妈送衣服。大丫说:“你坐车上,我推50个数换你再推”。二丫说“行”。大丫1.2.3... ... 的推起来。换人时,二丫说:“你那么重,我推40个数行不”?大丫说:“行,推吧”。

二丫1.2.3... ... 大丫连衣服,就一起掉地上了。

胖小子的爸爸,在镇上赶集的时候捡到一枚金币。这金币应该像法国的“金路易”一样面值比较大,所以胖小子的爸爸很高兴也很紧张。

集市上的娱乐,与中国的也大同小异。但是意大利人当时玩的“偶影”,可实在比中国人当时玩的“皮影”差得太多太多了。

大姑娘的爸爸,喝醉了酒回家。妈妈出来扶他,他说:“都是朋友,实在没办法不喝”。

胖小子的爸爸,把金币藏在了马的蹄子里。后来找不到了,就又骂又唾这匹马。这马也不是好欺负的,冲上来跟他拼命。他跑回屋里,马跟进来——被身后的车拉住不能够到。双方都很激动。多亏巴蒂及时赶到,拉开。

胖小子的妈妈,请来“半仙儿”给丈夫驱魔。“半仙儿”说:“他很恐惧”。他说:“我不是恐惧,是愤怒”!半仙给出的解法是:“用一串大蒜,和蚯蚓捣成糊... ... ”。

巴蒂的妻子生下了第三个孩子。巴蒂本来准备借钱请接生婆的,结果妻子请邻居帮忙就生了。巴蒂说:“你太冒险了,现在感觉怎么样”?“感谢上帝,还行”。妻子生孩子,巴蒂给她准备了平时吃不起的白面包。

巴蒂家的小学生,一放学就发现木鞋两半儿了。他解下系裤子的麻绳,把两半的木鞋绑在脚上,提着裤子往家里走。脚实在受不了了,他就拿着鞋,光着脚走回了家。

巴蒂心疼的把孩子抱到壁炉前:“快烤一烤,要不然会得冻疮的。火虽然熄了,火灰里还有余热”。巴蒂轻声告诉大儿子:“不要让妈妈知道你的鞋坏了”。妈妈叫大儿子快看自己的新弟弟。巴蒂把儿子抱送到梯子的高处。小学生忍住脚痛,没有让妈妈察觉。妈妈把白面包给小学生:“你应该吃得好一点”。

趁着天黑,巴蒂跑到河边,偷偷地砍了一颗小杨树。回到家里,巴蒂连夜给孩子做了一双鞋。

看到新生的婴儿,巴蒂说:“家里又多了一张嘴”。妻子说:“别害怕。像你那可怜的妈妈说的‘天使来到人间,上帝本人会照顾他的’”

圣诞夜,远处传来悠扬的乐声。大家走出屋子,倾听着这地主家里的音乐会。

“求婚者”被音乐吸引,来到地主家附近,正好看见地主本人正在趴着自己家的窗户向里面偷看。“求婚者”被吓到了。地主们的古怪,当然不是穷人能够了解的。

神父很想帮助可怜的寡妇,帮助联系了孤儿院领养寡妇最小的两个孩子。寡妇跟大儿子商量。大儿子说:“我可以昼夜工作,只希望把弟妹都留在家里”。

寡妇家的牛病了,且被兽医判决了死刑。寡妇坚定的不杀牛。小牛在她们精心的照料下康复了。

爷爷带着三丫种出了最早的西红柿,领着三丫到镇上去卖。三丫跟着爷爷一样的感到骄傲和自豪。但是看到橱窗里的白面圈儿,小三丫的自豪感就打了一点折扣。

这些穷人,即使在自己都吃不饱的情况下,依然义无反顾的与乞丐分享自己那点可怜的食物。每一家穷人,都是这样。

货郎骑着车来到村里,卖针头线脑、布料服装:“从巴黎来的... ... ”妇女们对货郎说:“你就是一骗子,最坏的人”。货郎说:“我刚刚从非洲回来。非洲的猴子,都比咱这里的人厚道、讲道理”。妇女说:“别听他瞎忽悠,他可能扯淡了”。大姑娘,还是为自己的婚礼买了一件新衣服——她不可能去巴黎买,连去米兰买都不可能。“好衣服”,不是她们穿得起的。气人的是:她穿什么,什么就好看。

晚上下班,未婚夫从路旁钻出来。大姑娘:“你吓死我了。有事儿呀”?

“咱们还有15天就结婚了,我想亲你一下”。

认识一个冬天,两个年轻人几乎没有单独见面的时候——每天晚上,两个人都会在姑娘家门前的大谷仓里面,中间隔着一大堆人听故事。只有偶尔,偷偷看对方一眼。一个冬天,偶尔的一眼,让她们互相都很满意。劳动人民,总是质朴、简单的——自己质朴、简单,也喜欢质朴、简单。

姑娘还是那样,脸上的笑容若有若无——坦然而从容:“这15天里,有很多事情要准备”。

“嗯”。

“晚安”?

“晚安”。

结婚的日子总算到了。新郎的家属、亲邻,与新娘的家属、亲邻,为结婚的程序问题免不了一番唇枪舌战。这在哪里都一样——是结婚一景,也是结婚一乐。“新郎是最主要的”!“新娘是最主要的”!“证婚人是最主要的”!“没有你们这样办事的”!“没有你们这么整的”!

婚礼非常的质朴、简单。没有什么婚纱礼服,没有什么手套戒指,没有什么繁琐的仪式。

这婚礼也算特别,不同于别人在大白天举行;而是在大清早,随后的新婚夫妻要去米兰城,看望姑娘在米兰当修道院院长的姨妈。两个人显然很少进米兰城,很可能一次都没去过。所以,借着结婚的机会,来个小旅游。

神父的祝福意味深长:“此去米兰的路,漫长而危险。你们——要互相保护,相亲相爱”。

船上,新娘拿出食物,与丈夫两个人吃;丈夫,照料着给妻子姨妈带的半口袋土特产(估计就是土豆)。突然,有人喊“岸上冒烟了”。船老大说:“应该是仓库的房顶起火了,要不然不会有这么大的烟。可能是示威者和军队又干起来了,这阵子经常发生冲突”。

进了米兰城,她们看到:衣衫不整的老百姓,被绑成一串一串在街上走——前面由士兵牵着,后面由士兵拿枪押着。

军队跑马封城。军人的马蹄,叩击着石板,吓得人们四下躲避。

城里的穷人,与乡下的穷人,其实很难比较谁的生活状况更糟。而那个时候开始造反的,都是城里的穷人——当时的中国、欧洲都一样。看了这段电影情节,不由人不想起鲁迅的小说《风波》。当时的欧洲和中国都一样:造反派,把动员造反的工作,都集中做在了城市。

见姨妈的情节,充分表现了新娘,安静沉稳而心细如发的个性。夫妻俩看到一群很小很小的小朋友在吃饭,吃的也是糊糊。小朋友吃得脸上、脑袋上都是糊糊,煞是好看。

新婚丈夫,其实是入赘到妻子家里。姨妈,让外甥女领养一个一岁的非常好的一个孤儿:“这孩子是继承了财产的。你们每年,可以从他继承的财产中得到一定数量的生活费。我相信,这对你们和这孩子都有帮助。我相信,你们会把这孩子照看得非常好”。姨妈的安排无可挑剔:未来的五口之家,有四个棒劳动力。

新婚夫妻,抱着孩子回到村里。她们的证婚人——巴蒂出事了。巴蒂同志偷砍小杨树的事情,被地主查出来了。地主收回一切,赶走巴蒂一家。

穷邻居们,躲在窗户后面为“这可怜的一家人”诵经祝福。

巴蒂的脸上,充满着不甘拌无奈;他妻子的脸上,依旧从容坦然;小学生的脸上,偷偷地流下了泪水。

巴蒂一家人出了院子,邻居们都出来了——遥望着巴蒂一家离去的方向。

茫茫田野,木轮车声... ...

三个小时的电影,到此结束。

这部电影,我连续看了两遍。我看到的是,人类的历史。

历史,完全可以没有墨索里尼、罗斯福、斯大林、东条英机,完全可以没有牛顿、瓦特、爱迪生、爱因斯坦;但绝对不可以没有巴蒂,和巴蒂的穷人邻居们。

劳动人民的生活、劳动、斗争,才是真正的人类历史。其它的历史,都是扯淡史。绝大多数的历史书,都是垃圾,而且是有毒的垃圾。

劳动人民,创造了人类历史。但大多数时候,他们自己并不自觉自知——他们一直受着压迫、剥削、愚弄。

劳动人民,是人类世界的主体。政治家、军事家、科学家,以及一切的什么家,都不过是附着在劳动人民主体身上的,可有可无的小玩意儿。

当劳动人民明白:不需要跟这些小玩意儿以及它们的走狗,讲什么道理的时候,人类历史就真正的走上了人间正道。

作者:刑天起舞

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8a782ec90101fu8n.html

过年看电视,学会了一个词叫“正能量”。“正能量”越来越强,社会越来越和谐。去年过年时发的“‘小棉袄’过年”,今年过年时被删了。可见,这社会的“正能量”真的是越来越强,社会越来越和谐了——连“小棉袄”这样含蓄、温和的东西都不能被容忍了。

我这人一直都聪明:一般不说政治,尽量不说中国的事儿。

过年,看了一部真正的好电影——意大利1978年拍摄的《木屐树》。

中国经典的文革文艺,恰巧一直持续到1978年。在长篇小说上,78年还在出版纯文革小说;在电影上,77、78年的电影,有一些是按老剧本拍摄的,只是把路线斗争的双方名字调换一下——老干部派成了“好人”,造反派成了“坏人”。电影《蓝色的海湾》《南疆春早》,都是这种作品。

西方世界的文革文艺,开始和结束得都比中国晚一些——一直持续到八十年代初。这是很容易理解的。在那个伟大的时代,即使是美国,也拍摄出了一大批像《计程车司机》那样的优秀电影;而在其它时代,这是完全不可能的。文革中的西方文艺,真正地进入了一个几乎“无法无天”的时代——直接灭杀黑社会的司机,成了美国英雄;那永远至高无上的资产阶级“神圣法律”,总算有机会至少在电影里歇一歇了。

“是谁创造了人类世界?是我们劳动群众”。真正的历史,只能是劳动人民的生活、劳动、斗争史。表现劳动人民生活、劳动、斗争的文艺,就是史诗文艺。

“霹雳一声震乾坤,打倒土豪和劣绅。往日穷人矮三分,今日翻身做主人”,是大型舞蹈史诗《东方红》里最经典的唱词。讲得是中国劳动人民夺取政权、保卫政权的革命。这也是整个作品的中心意思。

巩固政权的史诗性文艺作品,有《虹南作战史》《金光大道》等等作品可以列举;而表现革命前劳动人民生活状态的经典文艺作品,在中国其实是很单薄的。意大利的《木屐树》,恰恰在一定程度上填补了这个空白。

“净瞎扯。这都挨得上吗”?

挨得上。

《木屐树》讲得是十九世纪末,意大利米兰地区一个村庄的故事——这个村庄,坐马车半小时到镇上。再坐船一个半小时,就到米兰城。

故事的主要人物,是给地主种地的四户佃农。时间跨度,是一个冬天。

电影开始,就给出了这样的字幕:“土地、房屋、主要劳动工具,都属于农场主(地主);他们(佃农),可以从丰收的农作物里获得一部分作为劳动报酬”。

十九世纪末,到二十世纪初,这段时间内全世界贫下中农的生存状况基本上都是完全一样的。所以,任何一个中国老农民,看这部意大利电影都一定会感到非常亲切——一样的牛马鸡鸭、一样的弯钩犁、一样的木轮车、一样的金黄玉米... ...

意大利农民的特点,就是比较喜欢唱歌——难怪那里会出“美声”出“高音儿”,他们说话、诵经、唱歌的声音都差不多。

参加这部电影演出的,都是米兰真正的农民。他们的表演,令全世界观众叹为观止——职业演员,永远都不可能达到这样的境界。

在寒冷的冬天,他们穿的都是木鞋。所谓木鞋,其实就是木底拖鞋——春夏秋冬都是这一双鞋。

缺少食物,缺少取暖的燃料。洗澡是奢侈,吃的总是杂粮瓜菜熬成的糊糊。

欧洲人喜欢盖大房子,房子都是两三层的。这主要是因为十九世纪以前的欧洲,相对于亚洲来说:人口稀少,人均木材资源丰富得多。

在欧美人的住房里,木材的使用比重非常大。甚至有很多房子是全木料的。而这在中国,则根本是不可想象的——这主要是因为中国的木料,没有那么丰富。盖房子大量使用木料,自然是非常省时、省力、省工。多木质房子的致命缺陷,就是怕火——所以:欧洲历史上,死于火的人口,千百倍于中国人——这反过来又成为欧洲人口稀少的重要原因。

这四户佃农,就住在一栋两层的大房子里。这房子,当然是地主的。

第一户佃农的户主叫“巴蒂”。巴蒂是一个40岁左右的壮汉。他有一个怀孕的妻子,一个七八岁的儿子,一个四五岁的儿子。

第二户佃农,户主是一位新寡的寡妇。她家里有一个六十多岁,能参加多种劳动的公公;一个十五岁,刚刚到磨坊打工的大儿子;一个已经能帮忙做一些事情的,十岁左右的二儿子;大女儿十一岁半,是妈妈的主要帮手——妈妈主要以帮人洗衣服为生,大女儿给妈妈来回推运衣服。此外的大多数时间,大女儿总是抱着自己那还是婴儿的小弟弟;二丫有七八岁,已经是大姐的小帮手;爷爷大多数时候,都是抱着或者领着五六岁的三丫。

第三户佃农,主要的人物是这家的大姑娘。二十岁左右,正是“女大当嫁”年龄的大姑娘真是太好了。她长得不高不矮不胖不瘦,一张饱满的瓜子脸呈现劳动人民特有的健康颜色,五官端庄、线条流畅。这姑娘家里只有父母和她三口人。姑娘十分沉稳,很少说话;劳动是绝对的好手,她几乎没有闲着的时候——白天在镇上的简陋缫丝厂里干活,晚上回来参加各种农事劳动。

第四户佃农,是一个乱糟糟的大家庭。用主妇的话说:户主和十五岁的胖儿子“经常像猫狗一样打起来”。这一家究竟有几口人不清楚,但绝对是不少。妈妈说胖儿子:“十五岁了还天天尿床,这怎么行呢”?胖儿子:“我这是病,知道不”。妈妈:“送你去当兵,人家就把你这病管好了”。

首先进入故事的,是巴蒂一家。秋收结束,教堂里的神父让巴蒂送大儿子上学。巴蒂当然顾虑重重:上学需要一笔费用不说,儿子也不能帮家里干活了——第三个孩子就要出生了。而且,“我这样的穷光蛋送孩子上学,别人会怎么说”?穷人家的孩子,确实很少上学。他的儿子上学,每天来回要走12里路。两口子相信神父,还是让儿子上学了。妈妈为儿子缝了一个大口袋(书包)。儿子就每天挎着这大口袋,穿着小木鞋儿,撅哒撅哒地去上学。

大姑娘下班从镇上往回走,后边跟了一个小伙子。姑娘警觉地在前边走,小伙子在三五米后一直跟着。跟到家门口,小伙子终于忍不住了:“我可以跟你说一个晚安不”?

“就为了跟我说一个晚安”?

“你不想回我句话吗”?

“好吧,我也祝你晚安”!姑娘脸上流露出若有若无的微笑。看得出,姑娘对这位邻村的小伙子没有什么不满。

这一幕,被爸爸看到了。爸爸对妈妈说:“求婚者来了”。

吃罢晚饭,大家聚集在谷仓里讲故事。“求婚者”和两个伙伴也进来坐在后面听。大姑娘看了一眼,依旧安静地坐在那里织毛衣。她爸爸则悄悄地告诉她妈妈,哪一个是“求婚者”。

巴蒂讲了一个精彩的鬼故事,最后“嗷”的一声,把一个蹲着的半大孩子吓得一屁股坐在地上——地上,正好有一盘儿鸡屎。所有的大人小孩都乐得前仰后合。

中午,大丫和二丫推着独轮车给妈妈送衣服。大丫说:“你坐车上,我推50个数换你再推”。二丫说“行”。大丫1.2.3... ... 的推起来。换人时,二丫说:“你那么重,我推40个数行不”?大丫说:“行,推吧”。

二丫1.2.3... ... 大丫连衣服,就一起掉地上了。

胖小子的爸爸,在镇上赶集的时候捡到一枚金币。这金币应该像法国的“金路易”一样面值比较大,所以胖小子的爸爸很高兴也很紧张。

集市上的娱乐,与中国的也大同小异。但是意大利人当时玩的“偶影”,可实在比中国人当时玩的“皮影”差得太多太多了。

大姑娘的爸爸,喝醉了酒回家。妈妈出来扶他,他说:“都是朋友,实在没办法不喝”。

胖小子的爸爸,把金币藏在了马的蹄子里。后来找不到了,就又骂又唾这匹马。这马也不是好欺负的,冲上来跟他拼命。他跑回屋里,马跟进来——被身后的车拉住不能够到。双方都很激动。多亏巴蒂及时赶到,拉开。

胖小子的妈妈,请来“半仙儿”给丈夫驱魔。“半仙儿”说:“他很恐惧”。他说:“我不是恐惧,是愤怒”!半仙给出的解法是:“用一串大蒜,和蚯蚓捣成糊... ... ”。

巴蒂的妻子生下了第三个孩子。巴蒂本来准备借钱请接生婆的,结果妻子请邻居帮忙就生了。巴蒂说:“你太冒险了,现在感觉怎么样”?“感谢上帝,还行”。妻子生孩子,巴蒂给她准备了平时吃不起的白面包。

巴蒂家的小学生,一放学就发现木鞋两半儿了。他解下系裤子的麻绳,把两半的木鞋绑在脚上,提着裤子往家里走。脚实在受不了了,他就拿着鞋,光着脚走回了家。

巴蒂心疼的把孩子抱到壁炉前:“快烤一烤,要不然会得冻疮的。火虽然熄了,火灰里还有余热”。巴蒂轻声告诉大儿子:“不要让妈妈知道你的鞋坏了”。妈妈叫大儿子快看自己的新弟弟。巴蒂把儿子抱送到梯子的高处。小学生忍住脚痛,没有让妈妈察觉。妈妈把白面包给小学生:“你应该吃得好一点”。

趁着天黑,巴蒂跑到河边,偷偷地砍了一颗小杨树。回到家里,巴蒂连夜给孩子做了一双鞋。

看到新生的婴儿,巴蒂说:“家里又多了一张嘴”。妻子说:“别害怕。像你那可怜的妈妈说的‘天使来到人间,上帝本人会照顾他的’”

圣诞夜,远处传来悠扬的乐声。大家走出屋子,倾听着这地主家里的音乐会。

“求婚者”被音乐吸引,来到地主家附近,正好看见地主本人正在趴着自己家的窗户向里面偷看。“求婚者”被吓到了。地主们的古怪,当然不是穷人能够了解的。

神父很想帮助可怜的寡妇,帮助联系了孤儿院领养寡妇最小的两个孩子。寡妇跟大儿子商量。大儿子说:“我可以昼夜工作,只希望把弟妹都留在家里”。

寡妇家的牛病了,且被兽医判决了死刑。寡妇坚定的不杀牛。小牛在她们精心的照料下康复了。

爷爷带着三丫种出了最早的西红柿,领着三丫到镇上去卖。三丫跟着爷爷一样的感到骄傲和自豪。但是看到橱窗里的白面圈儿,小三丫的自豪感就打了一点折扣。

这些穷人,即使在自己都吃不饱的情况下,依然义无反顾的与乞丐分享自己那点可怜的食物。每一家穷人,都是这样。

货郎骑着车来到村里,卖针头线脑、布料服装:“从巴黎来的... ... ”妇女们对货郎说:“你就是一骗子,最坏的人”。货郎说:“我刚刚从非洲回来。非洲的猴子,都比咱这里的人厚道、讲道理”。妇女说:“别听他瞎忽悠,他可能扯淡了”。大姑娘,还是为自己的婚礼买了一件新衣服——她不可能去巴黎买,连去米兰买都不可能。“好衣服”,不是她们穿得起的。气人的是:她穿什么,什么就好看。

晚上下班,未婚夫从路旁钻出来。大姑娘:“你吓死我了。有事儿呀”?

“咱们还有15天就结婚了,我想亲你一下”。

认识一个冬天,两个年轻人几乎没有单独见面的时候——每天晚上,两个人都会在姑娘家门前的大谷仓里面,中间隔着一大堆人听故事。只有偶尔,偷偷看对方一眼。一个冬天,偶尔的一眼,让她们互相都很满意。劳动人民,总是质朴、简单的——自己质朴、简单,也喜欢质朴、简单。

姑娘还是那样,脸上的笑容若有若无——坦然而从容:“这15天里,有很多事情要准备”。

“嗯”。

“晚安”?

“晚安”。

结婚的日子总算到了。新郎的家属、亲邻,与新娘的家属、亲邻,为结婚的程序问题免不了一番唇枪舌战。这在哪里都一样——是结婚一景,也是结婚一乐。“新郎是最主要的”!“新娘是最主要的”!“证婚人是最主要的”!“没有你们这样办事的”!“没有你们这么整的”!

婚礼非常的质朴、简单。没有什么婚纱礼服,没有什么手套戒指,没有什么繁琐的仪式。

这婚礼也算特别,不同于别人在大白天举行;而是在大清早,随后的新婚夫妻要去米兰城,看望姑娘在米兰当修道院院长的姨妈。两个人显然很少进米兰城,很可能一次都没去过。所以,借着结婚的机会,来个小旅游。

神父的祝福意味深长:“此去米兰的路,漫长而危险。你们——要互相保护,相亲相爱”。

船上,新娘拿出食物,与丈夫两个人吃;丈夫,照料着给妻子姨妈带的半口袋土特产(估计就是土豆)。突然,有人喊“岸上冒烟了”。船老大说:“应该是仓库的房顶起火了,要不然不会有这么大的烟。可能是示威者和军队又干起来了,这阵子经常发生冲突”。

进了米兰城,她们看到:衣衫不整的老百姓,被绑成一串一串在街上走——前面由士兵牵着,后面由士兵拿枪押着。

军队跑马封城。军人的马蹄,叩击着石板,吓得人们四下躲避。

城里的穷人,与乡下的穷人,其实很难比较谁的生活状况更糟。而那个时候开始造反的,都是城里的穷人——当时的中国、欧洲都一样。看了这段电影情节,不由人不想起鲁迅的小说《风波》。当时的欧洲和中国都一样:造反派,把动员造反的工作,都集中做在了城市。

见姨妈的情节,充分表现了新娘,安静沉稳而心细如发的个性。夫妻俩看到一群很小很小的小朋友在吃饭,吃的也是糊糊。小朋友吃得脸上、脑袋上都是糊糊,煞是好看。

新婚丈夫,其实是入赘到妻子家里。姨妈,让外甥女领养一个一岁的非常好的一个孤儿:“这孩子是继承了财产的。你们每年,可以从他继承的财产中得到一定数量的生活费。我相信,这对你们和这孩子都有帮助。我相信,你们会把这孩子照看得非常好”。姨妈的安排无可挑剔:未来的五口之家,有四个棒劳动力。

新婚夫妻,抱着孩子回到村里。她们的证婚人——巴蒂出事了。巴蒂同志偷砍小杨树的事情,被地主查出来了。地主收回一切,赶走巴蒂一家。

穷邻居们,躲在窗户后面为“这可怜的一家人”诵经祝福。

巴蒂的脸上,充满着不甘拌无奈;他妻子的脸上,依旧从容坦然;小学生的脸上,偷偷地流下了泪水。

巴蒂一家人出了院子,邻居们都出来了——遥望着巴蒂一家离去的方向。

茫茫田野,木轮车声... ...

三个小时的电影,到此结束。

这部电影,我连续看了两遍。我看到的是,人类的历史。

历史,完全可以没有墨索里尼、罗斯福、斯大林、东条英机,完全可以没有牛顿、瓦特、爱迪生、爱因斯坦;但绝对不可以没有巴蒂,和巴蒂的穷人邻居们。

劳动人民的生活、劳动、斗争,才是真正的人类历史。其它的历史,都是扯淡史。绝大多数的历史书,都是垃圾,而且是有毒的垃圾。

劳动人民,创造了人类历史。但大多数时候,他们自己并不自觉自知——他们一直受着压迫、剥削、愚弄。

劳动人民,是人类世界的主体。政治家、军事家、科学家,以及一切的什么家,都不过是附着在劳动人民主体身上的,可有可无的小玩意儿。

当劳动人民明白:不需要跟这些小玩意儿以及它们的走狗,讲什么道理的时候,人类历史就真正的走上了人间正道。