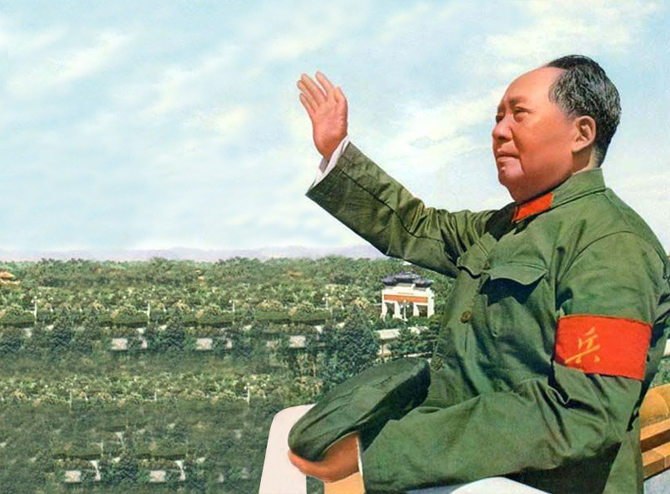

官僚最害怕全国老百姓起来振臂高呼:毛主席万岁!!!

反动的右派,官僚走资派最害怕全中国人民在同一时间起来振臂高呼:毛主席万岁!因为全国所有当官的在心中始终仇恨毛泽东,仇恨毛夫人江青同志,我想,作为一位善良的中国人,应该自发起来捍卫毛主席的无产阶级革命路线,捍卫我们底层穷苦老百姓的根本利益,我们全中国所有穷苦老百姓,要在每年每月的某一特定时间一起起来高呼:毛主席万岁!!!全国进步青年要在每年,每月的某一特定时间带上红卫兵袖章出现在全国大街小巷和穷乡僻壤,一起起来振臂高呼:毛主席万岁!!!毛泽东思想万岁!!!战无不胜的马克思,恩格斯,列宁,斯大林,毛泽东,周恩来万岁!!!工农兵万岁!!!共产主义运动万岁!!!